サンショウウオは小さな両生類です。日本には地域ごとに沢山の種類のサンショウウオが生育しています。とても臆病で山の中で見つけるのは非常に難しい。

産卵の時だけ池に集まる習性があり、その時に自宅で飼える数匹だけ持ち帰れば飼育できます。エサやりは大変ですが、とにかく愛嬌があるペット。

ですが、サンショウウオは貴重ですし、飼育が難しい生き物です。例えば池で幼生や卵を見かけても安易に持ち帰ることは避けるべき。数多くの個体を飼育するとなると大きな覚悟と時間が無ければ無理ですし、考えただけけでもゾッとします。それにもし病気になってもそれを治す薬や手段の情報などがほとんどありません。自分が医者となり治してあげる必要があります。安易に飼育することはお勧めしません。

多くの種類が絶滅危惧種に指定されています。都道府県の条例などで飼育禁止や採取禁止のサンショウウオもいます。まずは観察や情報を調べ、飼育しても問題ないか自分の中で答えを出してから持ち帰ってください。

- サンショウウオは捕獲や飼育禁止の種類が多数いるので確認する。

- 大人の個体は持ち帰らない。幼生を数匹飼えるだけ持ち帰って飼育する。卵も捕らない。

- 捕獲の際は生育地を荒らさない。

では、エピソードや飼育の状況、飼い方などをご紹介します。

我が家で飼育してるのはカスミサンショウウオの仲間(ナガトサンショウウオ)で池などで産卵する止水性のサンショウウオです。流水系のブチサンショウオも飼っていますが、飼い方はほぼ同じです。ただし、高温に弱いはずなので注意してください。

サンショウウオについて

サンショウウオは両生類の有尾目に分類されます。カエルと違い大人になっても尾をもつので有尾目なのです。幼生の時は4本の脚があり水中でエラ呼吸をしますが、成長して上陸すると肺呼吸と皮膚呼吸にに切り変わります。

※ハコネサンショウウオは肺がないので、エラと皮膚

オオサンショウウオという世界最大の両生類もいますが、今回紹介するサンショウウオは最大15㎝です。オオサンショウウオと区別して小型サンショウウオと記載されている場合もあります。落ち葉や岩の下に住み、夜にミミズや虫を食べています。地域により数多くの種類に細分化していて日本では種類が多いです。種により流水性と止水性の二つのタイプに分けられて、それぞれ卵のうの形に違いがあります。

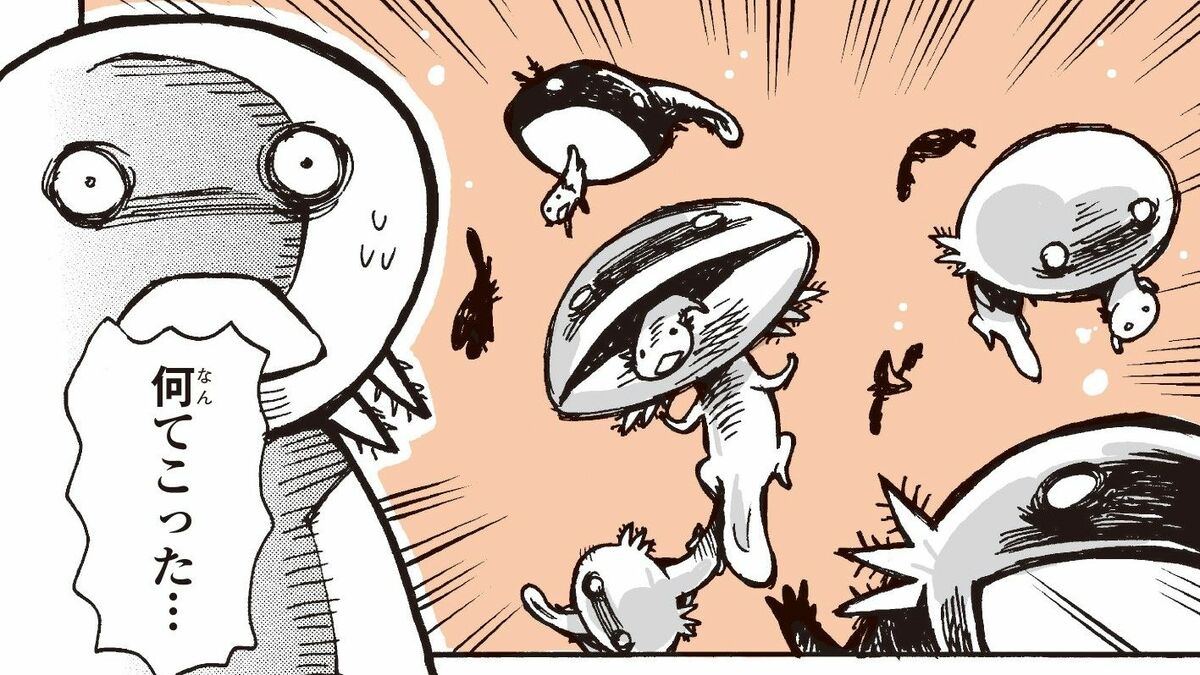

我が家のサンショウウオエピソード

おばあちゃんちの近所に公園のような個人所有の庭があるんです。そこには池があり、毎年たくさんのサンショウウオが産卵しに来ます。そこで捕まえたサンショウウオを以前飼っていたのですが、逃げ出して死んでしまいました。生きた赤虫を川から捕まえてきて給餌して大事に飼っていたのですが、飼育ケースのわずかな隙間から逃げ出して部屋の隅で埃だらけになり死んでいました。頑張って世話していたのでショックでした。

この経験から、サンショウウオを飼うのは手間もかかるし、対策しても逃げ出すから飼えないと判断していました。

毎年その池を眺めてはサンショウウオ可愛いなぁと思っていました。相変わらず沢山います。よし、もう一回飼育にチャレンジしてみようということで二匹だけ持ち帰り飼育を始めました。幼生の時は給餌も楽でした。オタマジャクシを飼うようなくらいの難易度です。第一関門の変態して上陸してからの絶食期間を超えてからのエサやりもクリアして、二匹とも無事大人になりました。

しかーし、小さい方の個体はその後もなかなかエサを食べずに体も大きくならない。エサを食べなくなり、レッドレッグ症候群という病気になって薬浴等で数週間ケアしたものの、食欲は回復することなく死んでしまいました。

残る一匹は元気で、エサもバンバン食べています。巣から出てきて愛嬌もアリ、エサも簡単に食べてくれます。

大きさ7㎝-12.5㎝ 産卵期1-4月。

以前はカスミサンショウウオの隠蔽種。2019年にヤマグチサンショウウオと分類された。山口県と大分県に分布。止水性で山中にある池や湿地、休耕田に産卵する。尾の上下が黄色。

サンショウウオの飼い方

飼育ケースなどの準備

飼育ケースは結局、ダイソーのスライダー式飼育ケースが一番な気がします。これなら絶対に逃げませんから。でも、ちゃんとふたを閉めずに少しでも隙間があると逃げ出します。アクアリウム用のガラス水槽は蓋の問題であまり適しません。ヒューマンエラーを含めて如何に逃げ出しにくケースを選ぶかが大事です。

このスライドケースは大きさも単独飼育にはちょうど良いです。床材はいろいろありますが、洗いやすい大磯砂が一押し。それにミズゴケを入れています。この組み合わせの良い所はメンテナンスが容易というところです。ただし、夏場はミズゴケがカビるので頻繁に交換するか、ウィローモスにしてください。

サンショウウオを一時避難させ、洗面所で床材を洗い新しいミズゴケを入れる。これだけ。

※今現在は少し大きな虫の飼育ケースで飼育しています。ダイソーで300円だった。スライドケース大は大きすぎ。

飼育のポイント

飼育のポイントはまず脱走させない、エサを週に2・3回くらいちゃんと食べさせる、清潔な環境を整える、の三点です。

手間がかかるのはやはりエサです。魚のように配合エサをパラパラ入れたら食べるということがありません。ピンセットでやる必要があります。根気よく慣れさせたら配合エサもだべるのですが、やはり食いつきは生エサや冷凍アカムシなんですよねぇ。

入手方法

サンショウウオは希少種のためヤフオクでは卵を含め取引禁止です。アクアショップや両生類に強いショップでは販売は合法(禁止の種もある)なので売られている場合もあるかもしれません。

サンショウウオは産卵期に池で生まれた幼生を少数持ち帰りましょう。

卵塊は100匹近く生まれることもアリ、卵塊そのものを池からは絶対に持ち帰らないでください。貴重ですし、大量のサンショウウオの世話をするなど考えただけでゾッとします。産卵のために池に集まった大人のサンショウウオも持ち帰らないでください。

サンショウウオは給餌に手間もかかるので普通の人は3匹くらいでも十分です。自分は2匹持ち帰りました。もちろん、採取が禁止されているサンショウウオもいるので地域の情報を調べてくださいね。

幼生の育てかた

幼生の飼育は複数匹を少し広めのプラケースで行いました。

サンショウウオの幼生はオタマジャクシと同じ感じで飼えます。生まれてすぐの小さな個体の場合は池の水も半分くらい入れて小さな水生生物や藻などを自由に食べさせましょう(しかし水が腐りやすいので途中で完全給餌に切り替える)。幼生の主なエサは孵化させたブラウンシュリンプです。エサは食べるだけ食べさせて方がスムーズに上陸して丈夫な生体となる可能性が高いです。1日2回は与えましょう。

ブラウンシュリンプは春だと孵化まで24時間以上かかりますが、ヒーターは無くても孵化します。プラケース内に放っておけば勝手に食べてくれます。

上の画像くらいまで大きくなたら冷凍アカムシに切り替えます。冷凍アカムシは通販で買うと高いので、アクアリウムショップやホームセンターで買いましょう。

給餌が楽なのは生きているアカムシです。川から取ってきて清潔な水にアカムシを入れておけば数週間はエサに困りません。ちょうど暖かくなるとユスリカの幼虫のアカムシを少し澱んだ川で見つけることができます。小さな生きたミミズでもokです。

サンショウウオの幼生は共食いすることでも知られています。高密度に飼育にならないようにしてください。飼育しているとエサをよく食べる元気がある個体とあまり食べない小さくて弱った個体と差が出てきます。明らかに弱っているなら別に分けて、なるべく生エサを食べさせてください。

幼生時代に大事なのはとにかくエサを食べさせて大きく育てること!!というのも上陸すると餌を食べさせるのに苦労するので保険の意味でこの段階で栄養をたっぷり与えておきたいからです。

ブラインシュリンプの食べさせ方

必要な物。ブラインシュリンプの卵、メッシュカップ(無くてもいい)、スポイド(100均で大きめを買う)、エアレーション(エアポンプ、チューブ、エアストーン小さいの)。専用のやつよりもペットボトルでやる方が良い。殻との分離は光を当てればよい。

夏場はお皿でも孵化できる。エアレが要らずに簡単。

- 市販の休眠卵を買う

- ペットボトルに塩水を入れて、蓋に穴をあけてチューブを通しエアストーンを付てエアレーションをする

- 春になれば24時間から30時間で孵化する。

- エアレーションを抜き、光を当てて一か所に集まったブラインシュリンプをスポイオで吸う。

- メッシュカップを通し水を落し、エサだけ飼育プラケースに投入。

上陸が心配事が多い

幼生がある程度大きくなると、エラ呼吸から肺呼吸に変化します。オタマジャクシからカエルに変化するような感じです。

上陸状態になると1週間くらいは何も食べす、10日以上食べない時もあります。どうやらエラと肺だけでなく内臓も変化しているからでしょう。

エサを食べないと心配になりますが、食べないのが普通なので2日ごとアカムシを見せてください。あっさり食べる個体もいれば本当に全然食べない個体もいます。幼生時代にエサをあまり食べずそのまま上陸する個体は、絶食も長く上陸してからもエサやりに苦労します。なるべく幼生時代に多く食べさせましょう。食べにくい個体は単独飼育で隔離し落ち着いた環境で給餌するのも手です。

食べない場合でも特に病気にかかったり、弱っていないならいずれエサを食べます。清潔な環境とケース内の温度差が一定かどうかに気をつけて管理維持してください。心配でしょうが、たぶんエサを食べますよ。

床材や隠れ家など

様々な飼い方があると思ますが、大磯砂とミズゴケだけで飼育しています。水はほぼ床材と同じ深さまで。勝手にミズコケの中に隠れ家を作ってます。

サンショウウオのエサ

エサは動いているのしか食べないのでピンセットで給餌しています。

冷凍アカムシがメインのエサとなります。1ブロックを解凍すると大きすぎるので、カッターでブロックを切って解凍します。それでもアカムシは余るときは魚にあげましょう。冷凍アカムシの通販は送料を考えると高いのでホームセンターなどで買うのがイイです。

アカムシ以外には時々庭のダンゴムシの赤ちゃん(もしくはワラジムシ似てる)をあげています。蚊も食べます。ミミズもおすすめです。小さな芋虫も食べます。

生エサで管理しやすいのはやはりミミズ。小さいミミズをとってきてその場の土と一緒にバケツにいれて水を入れて湿らせれば数週間維持できます。

人工エサの亀やイモリ用のエサも根気よく慣れさせれば食べます。水でふやかしてピンセットであげます。最初はエサの周りにアカムシをまぶした感じで、目の前にもっていけば食べます。慣れれば人口エサもパクパク食べます。ただし、やはり動かす必要があります。人工エサのエサ付けは、長く飼う上ではほぼ必須です。栄養価的にも人工エサは優れているのでぜひとも食べさせましょう。時々吐き出したりします。残ると水を汚すので取り出してください。

- エサは基本的にはピンセットで動かしながら給餌。頭の上ではなく、口の下で動かすとよい。顔に刃付けず、ギリギリのところまで持っていく。

- 栄養バランスを考えて冷凍アカムシ、生きエサ、配合エサをあげたい。

- 最低週二回だが、週二回だと痩せる可能性があり、食欲があるならたくさん食べさせて大きく育てよう。活発な個体は毎日だべます。特に1年未満の個体の場合は、なるべく大きく育てるため毎日でもいい。

- 明らかに太ってるなぁととなったら、エサのやりすぎです。少し太ってるのは健全です。フィールドでサンショウウオを見つけると大抵は少し太っています。

- 配合エサはレプトミンの小粒(小さい時)かスティック状。濡らしてふやかしてあげる。

- 個体により食欲が違う。根気よく食べさせよう。でかいミミズを食べた時などは数日餌なしでok。

- 我が家のサンショウウオは大きなミミズを食べさせてお腹いっぱいにさせると巣に潜り込んで丸一日以上でてきません。逆に餌をあまり食べさせていない時は巣から出てきて人間の方を見ています。

日常の管理

飼育ケースの水換えを週に1回(スポイドで十分)、床材ごとの掃除を週に一回、掃除はサンショウウオを取り出して床材などを丸洗いします。大磯砂だと洗いやすい。ミズゴケは半分ほど取り替えます。同じ環境のケースを用意しておけばサンショウウオを移動させるだけで完了します。

ミズゴケも腐るとだめなので夏場は早く交換して量も少なめにします。気温が上がってくるとミズゴケはカビることもあるので、ウィローモスに切り替えるてもいいです。夏場は水も蒸発するので夏場は少し多めに入れるようにします。

温度管理はリビングルームにて夏場だけケース上に保冷材を置いていました。一日二回交換。快適温度は10度から25度くらいでしょう。冬場はリビングに置いておけば特に問題ないはず。

温度管理

我が家ではリビングで飼育しています。冬の低温はリビングならマイナスになることは無いので問題ないでしょう。あまり下がりすぎると冬眠する可能性があるので最低でも5度以上はキープしたい。

夏は高温に注意が必要です。高くても25度を目安にします。お勧めは毎日保冷剤をケースの上に置くことです。冷蔵庫や保冷ケースという手もアリ、我が家にもサンショウウオ用の保冷ショーケースがありますが、今では病気になった時以外は全く使っていません。

- サンショウウオは高温に弱い。個人レベルでは保冷剤が有効。

- 冬場は特に問題ない

サンショウウオの隠れ家

2年ほどは大磯砂にミズゴケだけで飼っていましたが、アクアリウム用のドカンを入れたらお気に入りになりました。入れる前はよく壁に登って落ちていたのですが、あまり壁に登らなくなりました。

何かしらの隠れ家のようなものは入れた方がいいかも知れません。プラスチックではなく素焼きのタイプがイイでしょう。温度調整や湿度調整ができます。土管型でもプラスチックのようなものもあるので注意してください。スドーのが適しています。

サンショウウオの病気

レッドレッグ症候群が一番なりやすい病気でしょう。簡単に言えば、皮膚の炎症を起こす病気です。皮膚が避けたり、穴が開いたりします。

レッドレッグは魚でいうところのエロモナス病みたいなものです。抵抗力が落ちたたり、汚い環境だと発症します。夏場は特に雑菌が繁殖しやすいので、一週間に二度は掃除して水換えしましょう。もし発病したら、観賞魚用の抗菌剤などで薬浴させます。10分くらい薬浴させて数日ごとに繰り返す。

しかしながら病気になったサンショウウオはエサを全然食べない場合が多く、死んでしまいます。逆に言えばエサを食べるなら回復の可能性は十分あります。普段から清潔な飼育環境と皮膚に異常が無いか観察してください。夏場なら低温管理に移行するのも効果的ですが、急激な温度変化は弱らせます。

サンショウウオの病気

- 消化不良 お腹が膨らむ 気温の急激な変化や不潔な環境、バランスの悪いエサが原因

- 皮膚病レッドレッグ 不潔な環境、栄養の偏り、栄養不足、衰弱

- 栄養障害 栄養が豊富すぎる餌を与え続けると神経に異常が起こる。目が見えなくなったり、動かなくなったり

サンショウウオの飼育用具

飼育ケースは絶対に逃げないような構造になっているものを使用してください。見た目がイイのはガラスなんですが、ガラスは蓋が問題なのでプラでカチッと蓋ができるタイプが良いです。自分流で逃亡防止したつもりでも、逃げ出すので注意してください。サンショウウオはニンジャ。

床材は水洗いしやすい大磯砂がお勧めです。厚さは1cm以下です。

ダイソーのスライダー式ケースの小か大が一押しです。通販ではは多少高くても、似たのが存在しません。

サンショウウオ飼育の魅力

サンショウウオ飼育の魅力。それはサンショウウオちゃんが可愛い。それが全て。

エサやりと掃除が楽しみ。

大事に飼いたい。どの個体もいずれ人工エサに慣れるので、ぜひ慣れさせてエサをたくさんあげて大きく育てましょう。その方が丈夫な個体になります。

温度や餌など毎日来がけてやることが必要で、飼育はかなり大変です。軽い興味だけで飼育するのは死なせるだけなので、ぜひ毎日調子を見て可愛がってあげてください。

お勧め書籍やエサなど

イモリとは飼育方法が違います。エサの管理はイモリの方が楽です。イモリだとアクアリウムタイルで飼えるのでどちらかといえば水槽管理になり、サンショウウオと飼い方が違います。

有尾類は人や種類によって飼い方が違い、どれが正解かわかりずらいですが、寿命まで飼える飼い方が正解ですよね。イモリもサンショウウオも10年以上の寿命を目指しましょう。

サンショウウオお悩みQ&A

- Qサンショウウオは冬眠する?

- A

サンショウウオは冬眠もしますが、よほど寒い環境でない限り冬眠しません。ですので室内の飼育環境では冬眠しません。活動は鈍りますが普通にエサは食べます。

- Qエサを食べないんだけど?

- A

どうしてもエサを食べにくく弱い個体が現われます。これを改善する方法は、幼生時代になるべくエサを多く与えて強く育てれるかどうがエサを食べさせる答えです。食べないならなるべく生エサにしてください。ピンセットでやる場合は口の下で細かく動かしてください。

- Q多頭飼育はできますか?

- A

大きなスペースで多頭飼育するか、小さなケースで単独飼育するかどちらかです。管理的には個別にエサの状況を観察できる単独飼育の方が楽です。

- Q人口エサは何が良いの?

- A

亀用のエサのレプトミンがイイですよ。小粒です。慣れたらバクバク食べるし栄養価もバランスが取れていてカロリーも高いです。小粒なら5個くらい続けて食べます。大きな個体なら細長いタイプをどうぞ。